包帯の種類

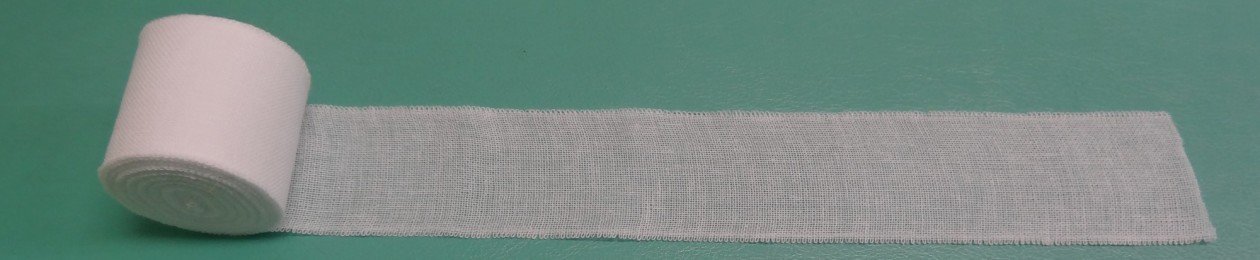

包帯には一般的な巻軸包帯、 弾性包帯(伸縮性包帯)のほかに 救急絆創膏、三角巾、ネット包帯、ギプス包帯なども包帯の一種とされます。

左から巻軸帯、三角布、ネット、ギプスです。

ここのサイトでは主に巻軸帯の巻き方について説明しています。

巻軸包帯には伸縮性のある弾性包帯等と、木綿でできた伸縮性のない綿包帯があります。

最近では、簡単にきれいに巻ける弾性包帯を使い、綿包帯を巻けないという方が増えているようですが、

固定がしっかり行え、圧迫による血行障害を起こしにくいのは綿包帯だということは知っておいて損はありません。

弾性包帯は固定というよりは応急処置の際にアイシングをしながら患部を圧迫する際や、綿包帯を上から押える際、下肢のむくみなどの解消のための圧迫包帯になどとして巻く場合が多いです。

包帯の幅

日本での包帯は、もともと晒(サラシ)を裂いて適当な太さにした物を使用していました。(晒がわかりにくい方はゲゲゲの鬼太郎の一反木綿を想像してください)

そのため包帯はさらしを半分に裂いた幅のものを2裂、4分割した幅のものを4裂というように呼び、

いくつに裂いたかによって2裂、3裂、4裂、5裂、6裂、8裂の幅の包帯があります。

一般的には8裂は指、6裂は手首や足首、5裂は足首や肘、4裂は肘、3裂は膝や肩等を巻く際に使いますが、

個人の体の大きさにあわせて変えますから参考にしてください。

包帯の巻き方

繰り返しになりますが、包帯の巻き方の原則として、必要がない限りは引っ張らないように、転がすように巻きます。

このサイトの画像では見やすいように、少し伸ばした状態で写していますが、基本的には転がすように巻くようににしてください、伸ばして巻く場合は、強く引っ張っぱり過ぎると血流を阻害する場合がありますので気をつけましょう。

巻いた部分から先の脈拍が測れない場合や、指先をつまんでみて、つまんだ手を離してもなかなか血色が戻らず白くなったままだったりしたら強く巻きすぎている事を疑いましょう。

このサイトの大半の方法は分かりやすく、問題はない巻き方です。

しかし、なかには賛否両論の巻き方もあります。

これから紹介する巻き方は多くの治療者が使っている方法ですが、中には反論のある方もいる点を考慮し、包帯の巻き方の手順を具体的に説明していくつもりです。

それでは“訴えないで下さい”という免責条項を明記したので、本題にります。

ここでは手の指を例に基本の巻き方を紹介します。

包帯の巻き方の基本通り、包帯の端は(腕や足など巻く部分の軸に)少し斜めにあててから、

包帯の巻き方の基本通り、包帯の端は(腕や足など巻く部分の軸に)少し斜めにあててから、 ひと巻きします。巻き始めの位置は、指を反らせて曲がる位置の手前らです。

ひと巻きします。巻き始めの位置は、指を反らせて曲がる位置の手前らです。 下になった包帯のはみ出た部分を折り込み

下になった包帯のはみ出た部分を折り込み

包帯の巻き方の基本、最初は包帯の端は(腕や足など巻く部分の軸に)少し斜めにあて、真横(腕や足の軸にほぼ直角)にひと巻き

包帯の巻き方の基本、最初は包帯の端は(腕や足など巻く部分の軸に)少し斜めにあて、真横(腕や足の軸にほぼ直角)にひと巻き ずらした包帯の端を折り込んで

ずらした包帯の端を折り込んで

この場合は小指を巻きます

この場合は小指を巻きます 小指を一周巻きます

小指を一周巻きます 指一本では安定しない場合は続いて隣の指を巻きます、この際に小指と薬指の間に包帯がなく肌と肌が直接密着してしまうととかぶれの原因になります

指一本では安定しない場合は続いて隣の指を巻きます、この際に小指と薬指の間に包帯がなく肌と肌が直接密着してしまうととかぶれの原因になります 包帯の巻き方小指と薬指をまとめて一週巻き

包帯の巻き方小指と薬指をまとめて一週巻き 手首に戻ります

手首に戻ります 手の甲側にできた包帯の隙間を埋めるように手首を一周巻きます

手の甲側にできた包帯の隙間を埋めるように手首を一周巻きます 手の甲側にできた包帯の隙間を埋るようにして小指側に包帯を持っていきます

手の甲側にできた包帯の隙間を埋るようにして小指側に包帯を持っていきます 小指と薬指をまとめて巻き

小指と薬指をまとめて巻き 手の甲側にできた包帯の隙間を埋めるようにして手首に戻ります、この時点で手の甲側にあった隙間はなくなっています

手の甲側にできた包帯の隙間を埋めるようにして手首に戻ります、この時点で手の甲側にあった隙間はなくなっています 包帯のとめ方です、初めと同じように真横にまいて止めましょう。この場合は手首を真横に一周まいてとめます

包帯のとめ方です、初めと同じように真横にまいて止めましょう。この場合は手首を真横に一周まいてとめます