足首の包帯の巻き方です

※足関節の巻き方と言うよりも、足首の巻き方と言ったほうが分かりやすい方が多いようなので、ここでは足関節の事を足首と言っていますのでご了承ください。

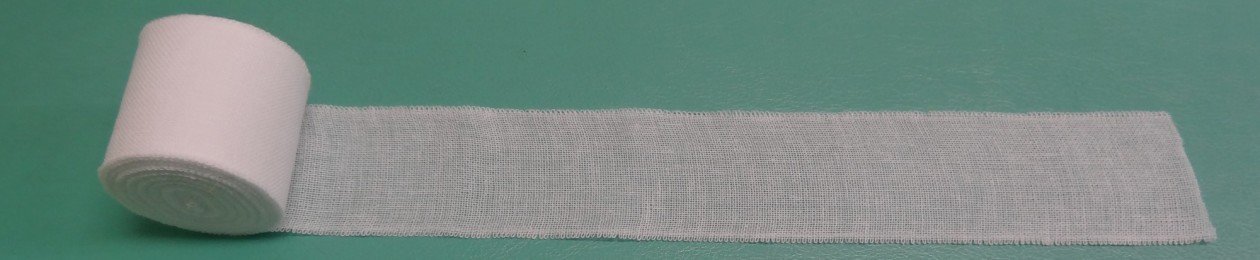

下の画像では包帯を伸ばした状態で写していますが、実際の足首の巻き方は、下の動画のように転がすように巻くのが基本です。

足関節(足首)も捻挫しやすく、包帯の巻き方を知っておくと使う機会が多い関節です。

足関節(足首)の包帯の巻き方では、特に包帯を巻く向きに気をつけて下さい。

通常は足首を内側に捻じって捻挫しますので、他人に巻く場合は、右の足首は正面から見て、右巻きに巻き、左の足首は左巻きに巻くようにします。

(自分で巻く場合は右の足首は左巻に、左の足首は右巻きに巻きます。)

下の画像と動画の巻き方は右の足首を内側に捻じった場合のものですので、他人に巻く場合は足首を右巻きに巻いています。(実際には自分で巻いているので左に巻いています。)

また、足首の角度は巻く間中90度を維持し、動かさないようにしますので、巻かれる人が角度を維持できない場合は、台に足をのせてもらうなどして、巻く人の胸で足の裏の指の付け根あたりをを押えながら足首を固定して巻くと良いです。

足首のを巻く包帯は子供や小柄な方なら6裂、大人の足首なら5裂を使う場合が多くなります。

近くで手に入らない場合も多いと思うので、下のリンクから送料込で買うのが便利です。

耳付包帯 5裂 5巻入 5.6cm×9m

耳付包帯 6裂 6巻入 4.6cm×9m

画像では見やすいように包帯を伸ばした状態で撮影していますが、実際には動画で巻いているように転がすようにして巻きます。(慣れないうちは伸ばした状態で巻くと、引っ張りすぎてきつくなる傾向があります。)

包帯の巻き方の基本通り、包帯の端は(腕や足など巻く部分の軸に)少し斜めにあててから、ひと巻き |  下になった包帯のはみ出た部分を折り込み |  折り込んだ包帯の上を巻き、包帯がずれないようにして |

ここからは足首を8の字に巻いていきます。まず包帯を足首の前を通して足の内側に向けて斜めに |  足の裏を通します。ここも実際の巻き方は転がすように巻きます |  足の外側から足首の前を通して下腿の内側に持ってきますが、下の包帯と関節の中央で交差するようにするのがこの巻き方の注意点です |

脛の後ろを通して、先程巻いた包帯に3分の1程度重ねて巻きます。 |  同じように3分の1程度ずらして巻きます。必要に応じ以上の手順を繰り返しますが、指の関節にかかるくらいまでにとどめます。 |  横に一周巻くことにより包帯のゆるみを調整できますが、この巻き方をする際には、決して引っ張らないようにします。 |

最後は巻き始めと同じ位置で横に巻きます。通常の足首の包帯の巻き方はここまでです。 |  より強く足首の動きを制限するように固定する場合には途中で三角帯、ヒールロックなどと呼ばれる巻き方をします。 |  少しつま先よりまたはアキレス腱に近いほうにずらして一巻き、この場合はつま先よりにずらして巻いています |

次 にアキレス腱に近いほうの踵を覆うように巻きます。(前の段階でアキレス腱側を巻いていたら、つま先よりに巻きます) |  肌が隠れなければ必要に応じ、 |  アキレス腱側から、三角帯を巻き始めます |

三角帯の巻き方は踵の後ろから足の底を通し |  足関節の前を通し |  また後ろに持っていきます |

今度は逆(内側の)を後ろから足の底を通して巻きます |  足の底から足関節の前に持ってきて |  後はらせん状にに巻いて上に上がるか、もう一度8の字に巻いて巻き始めの位置に |

足首の包帯も最後は基本通り、足の軸に真横に巻き、包帯止めでとめるか、端を半分に裂いて結びます。 | 最後に体重をかけてみてきつすぎないか確認します | 足首の包帯の巻き方 |