包帯の巻き方を画像と動画でお伝えします。

ここで紹介するのは、実際に接骨院で患者様に巻いてきた包帯の巻き方です。

このサイトの包帯は断りがない限りは、自分で自分の体にに巻いて自分で撮った画像になりますので、

自分以外の人に巻くのはもちろん、誰でも自分で自分にも巻けるようになります。

各部位ごとの巻き方はMENUかサイトマップからご覧ください。

メニューから指や足など各部位の巻き方のページに行けますが、まずはこのページで巻き方の基本を見てから、それぞれの巻き方を練習してみてください。

その前に、このサイトの包帯の巻き方は、現場で実際に使っていて問題のなかった巻き方で、多くの治療者が使っている巻き方ですが、中には反論のある方もいる点を考慮し、包帯の巻き方の手順を具体的に説明していくつもりです。

それでは“訴えないで下さい”という免責条項を明記したので、本題の包帯の巻き方の説明に入ります。

包帯はどういう時に巻く

包帯は、捻挫などをした関節の動きを制限したり、傷口を覆ったり、シップや添え木を抑えたり、むくんだ部分を圧迫したりといった用途にも使います。

一般的に包帯を巻くのは突き指や足の捻挫の場合が圧倒的に多くなると思いますが、

指の巻き方は腱鞘炎の際などにも使いますし、足関節の捻挫の際の巻き方は足のむくみの解消の際の巻き方に応用できたりします。

最近では劇や仮装で巻く方もいらっしゃいますので、しっかりとほどけない巻き方を練習してみていただきたいと思います。

包帯の巻き方

包帯の巻き方の原則として、必要がない限りは引っ張らないように、転がすように巻きます。

このサイトの画像では撮影のために、少し伸ばした状態で写している場合がありますが、基本的には特に慣れるまでは転がすように巻くものだと思ってください。

手の指や足の指の間など、転がすのが不可能な場合などは、必要により伸ばして巻く場合もありますが、その場合は強く引っ張っぱり過ぎると血流を阻害する場合がありますので、きつすぎないか、痛くないかを確認しながら巻くようにしましょう。

包帯の持ち方

包帯の持ち方が間違っていると巻きにくくなりますので、きちんと覚えましょう。

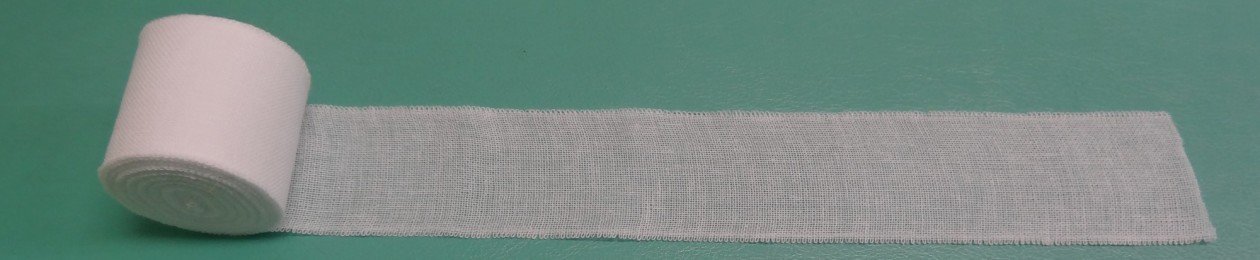

まず、右手に持って巻く場合には巻く部分に下の画像のような状態であてます。

持ち方ですが、包帯の内側に親指をあて他の指を外側にあてて握ります。

よく使う持ち方で、常に包帯の上を中指や人差指で押え、下を親指で押えて包帯を伸ばしていく方法がありますが、包帯の方向を変える時などには下の画像のような指の当て方をすると、それだけで巻きやすくなると思います。

包帯を巻く際の注意点

まず、捻挫などの場合に包帯を巻くときは、血流を阻害しないようにきつ過ぎず、また、しっかり動きを制限するためにゆる過ぎないように巻く事を心がけて下さい。

巻いた部分から先の脈拍が測れない場合や、指先をつまんでみて、つまんだ手を離してもなかなか血色が戻らず白くなったままだったりしたら強く巻きすぎている事を疑いましょう。

巻き方の種類

各部位の巻き方を見る前に、基本の巻き方について、いくつか知っておくと効率が良いと思いますので、まずこちらを見ながら各部位の包帯の巻き方を見ていくとよいでしょう。

環行

同じ場所に包帯を重ねて、通常は軸に真横に巻く巻き方です。

これから紹介する包帯の巻き方は、ごく一部の例外を除き巻き始めと巻き終わりはこの環行を使います。

また、包帯を巻いている際に、包帯が思った方向いかないときに、向きを調整する際にも使います。

螺旋帯

太さが同じくらいの部分を巻くときに使う巻き方ですが、ずれたりしやすいので固定としては使いません。

包帯を2分の1から3分の2重ねてらせん状に巻いていく巻き方で、副子(ふくし.固定包帯に用いられる添え木など固定の補助に使うもののことです)をあてる前に覆ったり軽く押えたりする際に使う事が多い巻き方です。

・螺旋帯の上に副子をあてています。

蛇行帯

この巻き方は螺旋帯の間隔を広く巻く巻き方です。

この巻き方でとりあえず副子(ふくし-固定包帯に用いられる添え木など固定の補助に使うもののことです)を固定し、そのあとでしっかりと包帯を巻いていきます。

・螺旋帯で巻いたうえに副子をあて、蛇行帯で副子をとりあえずおさええています

麦穂帯

下の包帯に少し重なるようにずらしながら8字に巻いていく巻き方です。

この例では前腕を巻いていますが、手足の関節、肩関節や股関節など多くの固定に使われる巻き方です。

亀甲帯

この包帯の巻き方も8字に巻きますが、麦穂帯との違いは、麦穂帯は包帯の交差する場所が少しずつ上か下にずれていきますが亀甲帯は常に同じ場所で交差するように巻きます。

通常は関節の中央から扇形になるように巻き、膝関節や肘関節、足関節の三角帯の前に踵に巻く際に良く使います。

下の画像は踵を亀甲帯で巻いていくところです。

折転帯

脚絆の巻き方です。

少し斜めに巻いた包帯のうえの端に親指を宛がって折り返して巻くのを少しずつずらしながら繰り返していきます。

普段の固定ではあまり使われませんが、圧迫が少なくずれにくい巻き方です。

包帯の巻き方の基本

基本的には転がすように巻くこと、必要により伸ばした状態で巻く場合には締め付けて血流を阻害しないように気をつける事です。

続いて、包帯の巻き始めと巻き終わりについてはほとんどの場合は共通の方法を取りますので覚えておきましょう。

巻き始めと巻き終わりを指の包帯を例に見て行きます。

他のどこの部分を巻くときにも巻き始めと巻き終わりは同じようにします。

包帯の巻き方の基本、最初は包帯の端は(腕や足など巻く部分の軸に)少し斜めにあて、真横(腕や足の軸にほぼ直角)にひと巻き 包帯の巻き方の基本、最初は包帯の端は(腕や足など巻く部分の軸に)少し斜めにあて、真横(腕や足の軸にほぼ直角)にひと巻き |  ずらしてはみ出している包帯の端を折り込んで ずらしてはみ出している包帯の端を折り込んで |  折り込んだ端末の上をもうひと巻きして、ずれにくくしてから目的の部位を巻いて行きます 折り込んだ端末の上をもうひと巻きして、ずれにくくしてから目的の部位を巻いて行きます |

包帯のとめ方です、初めと同じように真横にまいて止めましょう。この場合は手首を真横に一周まいてとめます 包帯のとめ方です、初めと同じように真横にまいて止めましょう。この場合は手首を真横に一周まいてとめます |  包帯の端を、まいたときに内側になるほうに少し折り返し 包帯の端を、まいたときに内側になるほうに少し折り返し |  さらに台形を作るように折り返します さらに台形を作るように折り返します |

包帯止めでとめます、包帯止めがない場合はテープで止めるか、包帯の端を縦に引き裂いて結びます 包帯止めでとめます、包帯止めがない場合はテープで止めるか、包帯の端を縦に引き裂いて結びます |  包帯の巻き始めと巻き終わりに使う、真横に同ところを巻く巻き方を環行と言います 包帯の巻き始めと巻き終わりに使う、真横に同ところを巻く巻き方を環行と言います | まきはじめと巻き終わりは基本的にどこをまく時にもこの方法を使いますので覚えておきましょう。 |